「オープンインターネット」と「ウォールド・ガーデン」、それぞれよく聞く言葉ですが、わかるようで、実際はよくわからない。そんな感覚を持つ業界の方も少なくないのではと思います。この記事ではなるべくわかりやすく解説できればと思います。

目次

オープンインターネットとは?

「オープンインターネット」の概念は、1960〜70年代に米国国防総省の研究機関であるARPA(Advanced Research Projects Agency)が開発したARPANETがコンピュータ同士をパケット通信でつなぎ、中央管理者を持たないネットワークを構築する試みから生まれたと言われています。ただ、この頃はどちらかというと技術的なものでした。その後、1990年代にインターネットが商用利用が解禁になったことをきっかけに、ARPANETによるTCP/IPの採用やWWW(ワールドワイドウェブ)の誕生により、以下のような「オープン」なサービスが爆発的に出現し、一般ユーザーがインターネット経由でアクセスできるようになりました。

- HTML、HTTP、URL

- 電子メール、BBS、チャットなどの自由なコミュニケーション手段

- 検索エンジンの登場(Yahoo!、AltaVista、Google)

インターネットの商用利用が解禁されると、人々は次々とWebサイトを開設し、自由で開かれた分散型の情報の海が広がることを夢見ました。誰もが平等にアクセスし、情報を共有できる場――そこには制限も境界もありませんでした。こうして、人々は互いに情報を発信し、知識を分かち合うことができるようになり、世界はかつてないほどに繋がり、知の拡張が始まったのです。この夢が実現したのがオープンインターネット(またはオープンウェブ)です。現在の文脈において、オープンインターネットは、すべての人がアクセスできるコンテンツサイト、オーバー・ザ・トップ(OTT)やコネクテッドTV(CTV)を含む動画・音楽配信サイト、さらにはアプリやプラットフォーム全般を指します。

ウォールド・ガーデンとは?

2000年代に入ると、ブログ、SNS(Facebookや旧Twitter)、動画コミュニティ(YouTube)といった双方向のプラットフォームが誕生しました。これにより、個人でもコンテンツを発信しやすくなりましたが、同時に特定のプラットフォームへの依存が強まるという新たな課題が生じました。時が経つにつれ、これらのプラットフォームが力を持ち始めました。

このようなプラットフォームを「ウォールド・ガーデン(Walled Garden = 閉じた庭)」と言います。ウォールド・ガーデンは、プラットフォーム環境を築き、独自のルールのもと、ユーザーを囲い込み、外部とのアクセスを制限する戦略を指します。つまり、ユーザーは特定のプラットフォームから出ることなくサービスをどんどん利用するようになります。

代表的な例としては:

- Googleの検索:自社サービス(YouTube、Googleマップなど)を優先的に表示

- Facebookのフィード:ニュースフィードのアルゴリズムによって情報の可視性をコントロール

- AppleのApp Store:スマホアプリの配信をAppleが管理し、手数料を徴収

その結果、2010年あたりから、オープンインターネットの理念が「GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazonという、米国を代表する四つの巨大IT企業の頭文字を取った総称)」による市場占有によって脅かされるようになりました。現在ではウォールド・ガーデンはGAFAだけでなく、TikTok、Pinterest、Microsoftなどその他のプラットフォームの総称となっています。さらに言うと、優良で大量のファーストパーティデータを保有し、ユーザーを囲い込み、データを活用してメディア・広告事業を展開するリテールメディアやコマースメディアも、「ミニ・ウォールド・ガーデン」と言えるのではないかと思います。そして、ウォールド・ガーデンの勢力も拡大し続けています。

ウォールド・ガーデンはなぜ強いのか?

ウォールド・ガーデンが強力なのは、なぜなのでしょうか? いくつかの主だった理由・背景があると考えます。

まず、無料でサービスを提供するフリーミアムモデルでは、その対価として個人の属性・行動データがファーストパーティデータとして大量に収集・活用されます。質の高いファーストパーティデータを大量に保有することのメリットは非常に大きく、特にプラットフォームにとっては強力な武器となります。

ユーザーの豊富な行動データを活用し、アルゴリズムによってパーソナライズされたコンテンツを表示するのは、まさにプラットフォームの得意技です。これにより、ユーザーのエンゲージメントが高まり、離脱しにくい状況を生み出します。

さらに、豊富なデータを活用することで、広告の精緻なターゲティングや効果測定が可能になり、それが巨大な広告ビジネスの成長を支えてきました。

また、プラットフォームが情報流通のゲートキーパーとなっている点も重要です。メディアやプラットフォームの数が爆発的に増えた結果、Googleで検索しなければ欲しい情報にたどり着くことが難しくなりました。

さらに、多くのユーザーは、毎日チェックするFacebookやInstagramのニュースフィードから主な情報を得たり、そこから外部サイトへ遷移したり、商品を購入したりしています。同様に、AppleのApp StoreやGoogle Playを経由しなければ、スマートフォンにアプリをインストールすることもできません。このように、ユーザーはプラットフォームを通さなければ情報やサービスを得にくい構造の中に置かれています。その結果、メディア側もプラットフォームからのトラフィックに依存せざるを得ない状況となっています。

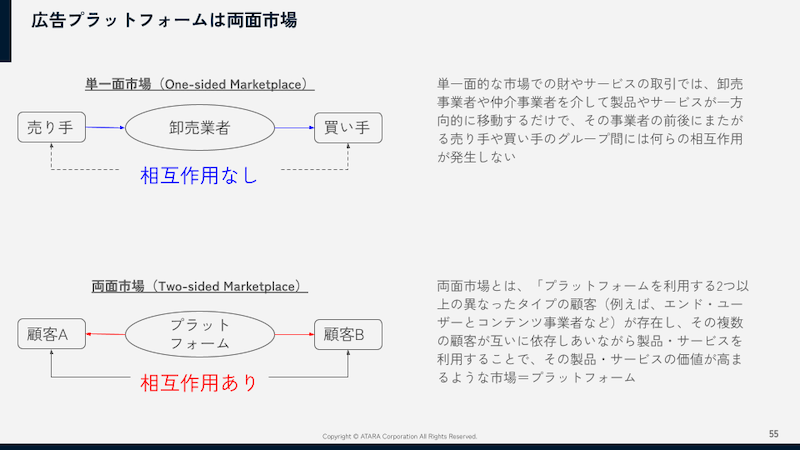

さらに、プラットフォームは “両面市場”の特性を活かした強みを持っています。両面市場とは、プラットフォーム上に二つ以上の異なるタイプの顧客(例えば、エンドユーザーとコンテンツ/アプリ事業者、広告を買う側と売る側など)が存在し、それぞれが相互に依存することで、プラットフォームの価値が高まる市場のことを指します。この特性を活かし、プラットフォームは圧倒的な影響力を持つようになりました。

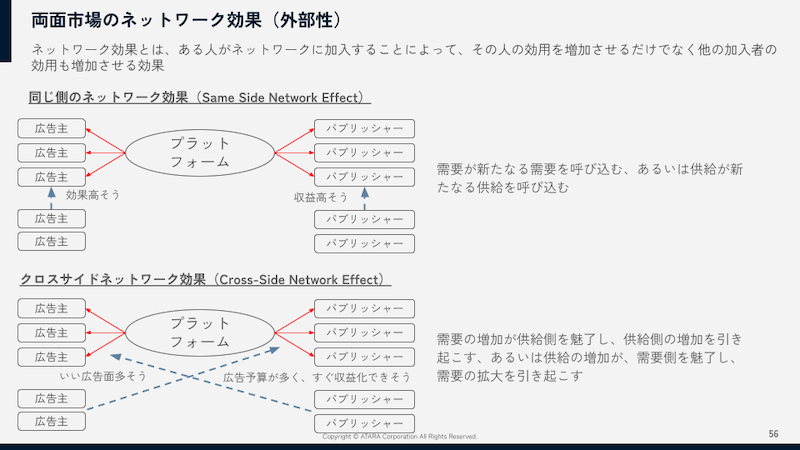

両面市場におけるネットワーク効果とは、新たな加入者がネットワークに加わることで、その人自身の効用が増すだけでなく、既存の加入者の効用も向上する効果を指します。

需要が新たな需要を生み、供給が新たな供給を生むこともあれば、需要と供給が相互に影響し合いながら成長することもあります。このように両サイドの成長がバランスよく進み、一定の規模(ボリューム)が生まれると、競争環境は大きく変化します。

特に、既存のプラットフォームが十分な規模を獲得すると、新規参入者や競合プラットフォームが太刀打ちしづらくなり、結果として市場の寡占化が進みます。現在のトップ企業による独占状態は、まさにこのネットワーク効果によって形成されたものだと言えるでしょう。

オープンインターネットに今何が起きているのか?

ウォールド・ガーデンのこうした動きは、自由で開かれた分散型の情報共有を理念とするオープンインターネットとは対照的であり、中央集権型のプラットフォーム主体のエコシステムを形成しました。この二つの世界は共存し、ときに競い合いながら、インターネットの未来を形作ってきました。しかしながら、その収益構造には大きな歪みが生じています。

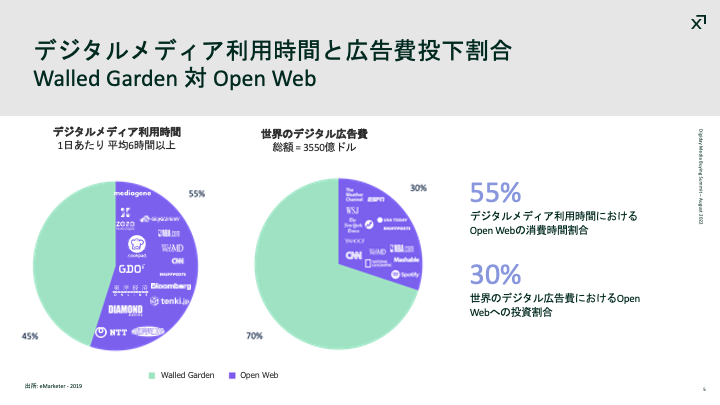

グローバル大手SSPであるIndex Exchangeのデータによると、デジタルメディアの利用時間はウォールド・ガーデンが45%、オープンインターネットが55%と、ほぼ拮抗しています。しかし、世界のデジタル広告費の投資比率を見ると、ウォールド・ガーデンが70%、オープンインターネットは30%にとどまっています。このギャップは非常に大きく、不均衡な収益配分が生じていることが分かります。これは、オープンインターネットにとって大きな機会損失と捉えることもできるでしょう。

コミュニケーションを求めるユーザーの多くはオープンインターネットに時間を費やしているにもかかわらず、なぜ企業はそちらに目を向けないのか?

この疑問は長年議論されてきましたが、いまだに明確な答えは出ていません。

さらに、メディアの断片化とコンテンツの爆発的な増加により、広告在庫の供給過多が生じ、メディアやパブリッシャーの収益性は低下の一途をたどっています。

加えて、プライバシー保護の観点から、2017年にAppleがITP(Intelligent Tracking Prevention)を発表し、iOSデバイス上でのサードパーティCookieが非推奨となりました。これは広告のターゲティングと効果測定に大きな打撃を与え、当然ながら収益にも多大な影響を及ぼしました。

そして、それに呼応する形で、GoogleもChromeにおけるサードパーティCookieの削減を進めており、近い将来の実施が確実視されています。シェアの最も高いChrome、そしてAndroid端末上の広告にも深刻な影響を与えることは避けられないでしょう。

※参考リンク:予想①ChromeのサードパーティCookieのオプトイン/オプトアウト機構が年内に実装される。プライバシーサンドボックスも年後半に正式リリース。その後GAIDもなくなる方向へ

さらに、生成AIの台頭により、広告収益を目的としたMFA(Made-for-Advertising)サイトが急増しており、今もその勢いは衰えていません。MFAサイトが増えれば増えるほど、広告予算はこうしたサイトに流れ、本来、質の高いコンテンツを提供する正当なメディアやパブリッシャーに十分な広告収益が行きわたらなくなっています。

※参考リンク:MFAとは?

混沌とするインターネットは今後どうなるのか?どうすべきなのか?

オープンインターネット上のメディア/パブリッシャーは、収益性の問題を解決しなければ存続が難しい状況にあります。サブスクリプションやeコマースなど、新たな収益源の開拓が不可欠であり、収益の多角化を積極的に進める必要があります。もちろん、広告事業の再構築も欠かせません。ウォールド・ガーデンのようにファーストパーティデータの収集・活用を強化することも検討すべきでしょう。

短期的な収益向上のために1ページあたりの広告枠を増やすことは一時的な解決策にはなり得ますが、ユーザー体験を損ねるリスクが高く、長期的に見れば得策とは言えません。そのため、収益性の高い広告フォーマットの開発や、プログラマティック広告に依存しない販売手法の模索が不可欠です。

しかし、ウォールド・ガーデン自体も決して安泰ではありません。偽コンテンツや詐欺広告の拡大、コンテンツモデレーションの問題など、多くの課題を抱えています。さらに、Googleは検索事業やアドテク事業において独占禁止法違反の疑いをかけられ、事業分割の可能性が取り沙汰されています。また、TikTokの米国事業のように、国際政治の影響を受けるリスクも無視できません。広告予算はウォールド・ガーデンに集中する傾向にありますが、その結果、競争が激化し、クリック単価の高騰を招いています。

リテールメディアやコマースメディアも急成長しており、毎月のように新たなプラットフォームが立ち上がっています。しかし、過度な分散の先に待っているのは淘汰と集約です。

このような変化の激しい環境の中で、インターネット上でマーケティングを展開する企業は、どのような選択をすべきでしょうか?

オープンインターネット、ウォールド・ガーデン、リテールメディア、コマースメディア——いずれも単独でマーケティング課題を完全に解決できるわけではありません。混沌とする市場の中で、最適な戦略を見極め、真に価値のある手法を選択する能力が、これまで以上に求められています。

的確な判断力を持ち、将来の展望や市場の動向を慎重に見極めながら、最適な意思決定を下すこと。それこそが、この変革期において成功をつかむ鍵となるのです。