データフィードをテーマにしたイベント

2015年10月1日、ベルサール六本木でフィードフォース社主催による、データフィードだけをテーマに語り尽くすイベント「FeedTech 2015」が開催されました。国内(というか世界?)初となるデータフィードに特化したイベントに、600名以上のご参加があったと聞きます。

特設サイト:FeedTech2015 | 国内最大級データフィード広告専門イベント

フィードフォース塚田社長のオープニングのあと、最初のパネルディスカッションを担当させて頂きました。45分という短い時間でしたが、その中で議論したこと、考えたことをかんたんにまとめてみたいと思います。

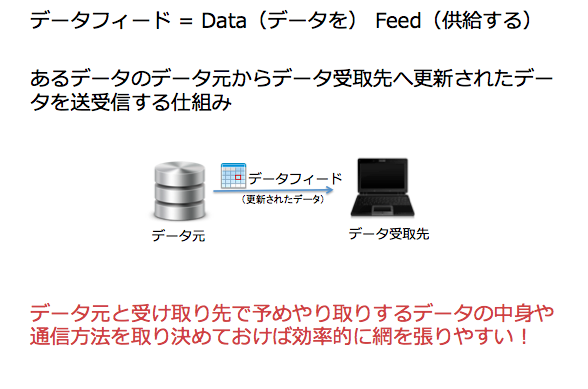

データフィードとは何か

データフィードとは、その名の通りデータを供給する仕組みのことです。Aという場所にあるデータをBという場所へ受け渡すために、お互いの項目を一致させる(構造化させる)仕組みと、受け渡すデータそのものを指します。

受け渡すデータが商品情報であれば「プロダクト/マーチャントフィード」と呼ばれ、それが記事であれば「ニュースフィード」です。このサイト Unyoo.jp も RSSフィードを通じて記事を供給しています。

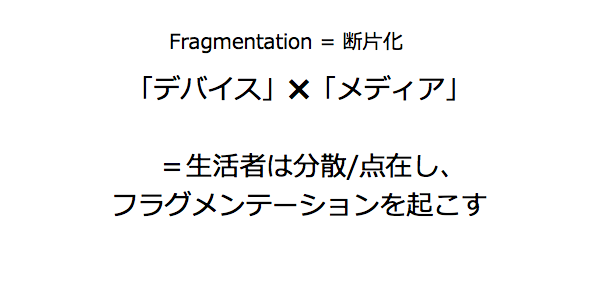

このデータフィードという仕組み自体は以前から存在しており、決して新しい概念ではありません。むしろ枯れた概念だとすら思います。それが近年脚光を浴びるようになった背景には、弊社(アタラ)の杉原が冒頭で説明した「フラグメンテーション(断片化)」が大きな要因として挙げられます。

フラグメンテーションとは、大雑把に言えば、スマートフォンを始めとしたデバイスの多様化や、ソーシャル/アプリの普及によるメディアの多様化、そしてデバイスとメディアの多様化によって、人々の可処分時間が細分化されていることを指します。

断片化したユーザーに接触するには、断片化された接触面にアプローチできるように網を広げていくしか対処方法はありません。ただ広げるだけではなく、デバイスやメディアのタイミングや文脈に合わせて、適切なフォーマットで到達させないといけないし、情報の鮮度も常に同期を取っておく必要があります。ECサイトであれば在庫がなくなった商品を掲載し続けるわけにはいきません。ホテルであれば満室なのに空室と表示されていたらクレームになるでしょう。

広がり続ける接触面に対し、手作業で対応するのは難易度が高いどころか現実的には不可能な作業です。だからこそ、システムで解決していくデータフィードという概念が徐々に採用されるようになりました。これまで社内の利用にとどまってきた商品情報のようなマスタデータが、マーケティング用のデータやクリエイティブとして外部利用できる環境が急速に整ってきたことが、近年のデータフィードへの脚光につながっています。

データフィードの価値

フラグメンテーションが進めば進むほど、何もしない企業がアプローチできる総接触面積は減り、データフィードを活用する企業の接触面積は増えていくことになります。企業のプロモーションにおいて、データフィードは必須対応というか、経営課題に限りなく近いレベルの議題だと思います。

データフィードはデータを供給する仕組みなので、データを持つ人か、データを供給する人がゲームのカギを握ります。前者は1stパーティデータを持つ企業で、後者はデータフィードマネジメントを行う組織です。

1stパーティデータは、企業やデータの種類によってアーキテクチャもスキーマもまったく違います。違うからこそ、各メディアやプラットフォームにデータを供給する際のデータマネジメントや中間処理にこそ価値があるといえます。

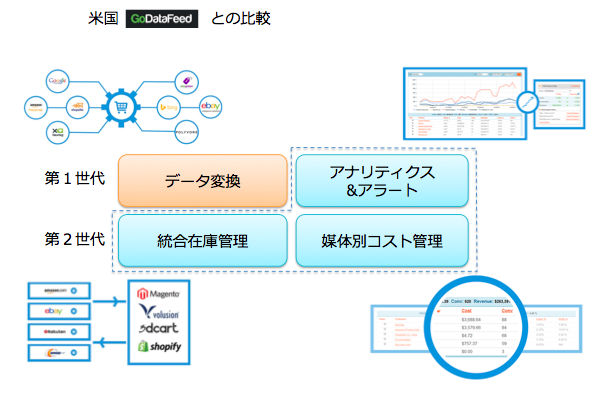

中間処理というのは、単に元データの項目と配信先のデータ項目を合わせる作業だけを指しません(その精度とリアルタイム性が最も重要なのは間違いありませんが)。送付先に必要なデータが元データに欠損していれば補う必要がありますし、送付先でターゲティングやクリエイティブに使われるデータをそれぞれの仕様に合わせてリアルタイムに個別最適化したり、データの集まるハブとしてダッシュボード的な役割も担うようになるでしょう。弊社の杉原が言及していた「中間データベース」のような設計は、まさにこれを指していると思います。

これは GoDataFeed との比較をした図ですが、フィードフォースの川田さんが「我々もその方向(第二世代)を目指している」と仰っていたのが、データフィードマネジメントの重要性を端的に表わしているのではないかと思います。個人的には、データのハブを担うシステムにこそ、ゴールドラッシュにおけるウェルズ・ファーゴやリーバイ・ストラウスのような役回りが充てられるのではないかと期待しています。

課題も、未来もある

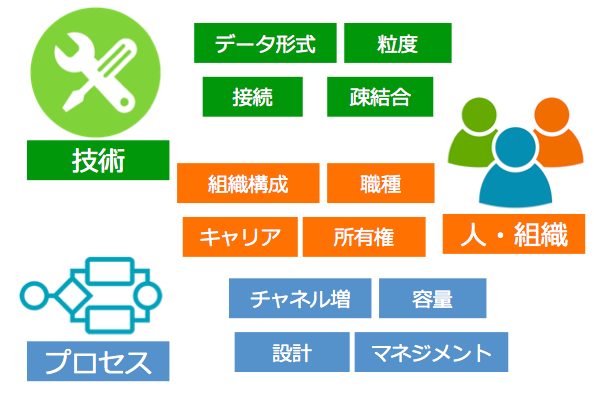

一方、システムを使うのは人や組織です。技術的な仕様を理解し、短絡的なコスト試算をせず、プロセスの重要性を理解して全体的な設計ができる人が重要になるのは間違いないとして、そういった人を育んでいくためにはいったいどんな課題があるのか、それを議論したのが後半のスライドでした。

データフィード広告の利用が進めば進むほど、手動で行う仕事は高度化(上流工程へシフト)していかざるを得ないと思います。情報の鮮度や精度はフィードで自動的に担保される一方で、情報構造を理解し、メディアやプラットフォームごとに設計の部分を最適化することは、これまで以上に重要なスキルとして求められてくるでしょう。パネリストの皆さんから、実務者として、経営者としてそれぞれのお立場からのご意見を聞けたのはとても貴重でした。

併せて、自動化が進むほど、運用型広告におけるマニュアル作業(意思決定作業と言い換えてもいいかもしれない)が、単なる入札やレポート作業に貶められた「運用」という概念の重要性に気付かせてくれるのではないかと思いました。アナグラムの阿部さんが仰っていた、「空いたリソースを、投資に充てる」という言葉は、データフィードによって自動化の割合が増えていく運用型広告において、本来の「運用」の意味を示唆しているように思います。

データフィード周りの話は、以前は「こういうことができるようになる」とか「こういう取り組みが始まっている」というレベルだったのが、2013年くらいから現実が非常に速いスピードで追いかけてきており、少し前にしていた予測は既に現実のものになっています。

そういった絶好のタイミングで、FeedTech 2015 は開催されたのだなあと思います。フィードフォースの皆さま、パネリストの皆さま、ご来場頂いた皆さま、本当にありがとうございました! 記念すべき場に立ち会えて光栄だと感じるとともに、この面白いデータフィードという分野で、しばらく起こることを眺めていきたいなあと思う次第です。

最後に、当日のパネルディスカッションのスライドを SlideShare にアップしました。併せてご覧下さい!