目次

- 1 官僚と世間話をしたときだった

- 2 国はテレビ局を見捨てた?

- 3 テレビがない世帯も普通

- 4 放送の存在意義を問い直す

- 5 国家にとって情報は生命線

- 6 革命の原動力はテレビからインターネットへ

- 7 日本政府は、テレビ業界を護送船団で守る必要がなくなった

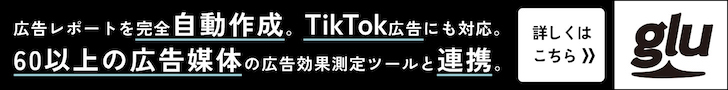

- 8 吉本隆明『共同幻想論』

- 9 ブランドも共同幻想の一つ

- 10 共同幻想から対幻想へ

- 11 政府も対幻想的コミュニケーションを増やしている

- 12 大企業は、対幻想的エンゲージメントが不足している?

- 13 消費者に嫌われる?

- 14 関橋英作のキットカットマーケティング

- 15 まだまだマス的なコミュニケーションが中心になっていないか?

- 16 GoogleだってテレビCMをやってるけど

- 17 消費者から見捨てられてしまうかも

官僚と世間話をしたときだった

仕事をしていると、人によっては、霞が関の官僚に会うことがあると思う。

たとえば、私の場合、私の勤務する会社(アタラ合同会社)がデータエクスチェンジコンソーシアムに所属していて、私自身はアトリビューションやDMP(Data Management Platform)に関する分科会のリーダーも務めている。そのデータエクスチェンジコンソーシアムが経済産業省のデータ利活用促進支援事業(参照PDF)に選ばれたこともあり、データエクスチェンジコンソーシアムの集まりなどで、官僚を見かけることがある。

また、私は、あるクライアントのDMP、及び、それを利用した新しいビジネス構築のプロジェクトをコンサルティングしていて、大手SIerと一緒にいくつかの関係省庁にアポを取り、政府の方針についてヒアリングして回ったこともある。個人情報保護や通信の秘密などの観点で、今後のプロジェクトをどのように進めるべきか悩んだので、政府の方向性を確認しておきたかったのだ。

そのような中で、ある官僚とちょっとした世間話をしているとき、自分が気になっているテレビ業界の今後について質問したことがある。

「政府としては、2020年にむけてスーパーハイビジョン(4K・8K)とスマートテレビを一体として普及させようとしてますよね?これって、いまのままだと、テレビ局の為になってないと思うんですよ。このままだと、テレビ産業の衰退を加速させるだけなんじゃないですか。その辺について、政府としても、きちんと振興策とか作ってくれないとダメですよ。ある意味、国の怠慢じゃないですか?」

(参考「放送サービスの高度化に関する検討状況」。また、テレビ産業の衰退を加速させるという懸念については、拙文「2023年テレビCM崩壊 ー 博報堂生活総合研究所の暗示」参照。)

国はテレビ局を見捨てた?

すると、その官僚は、あくまでもプライベートな会話での個人的な見解だとした上で、こう喝破した。

「国としては、テレビ局を見捨てたんだと思いますよ」

そして、続けた。

「たとえば、もし万が一、30年後に、NHKは例外として、民放テレビ局がすべて潰れて1社も残ってなくても、国としては困らないようにしないといけない」

さらに、持論を展開した。

「国家が、国民への情報伝達手段、あるいは、情報統制装置として、テレビに頼る必要がなくなったということですよ。共同幻想である国家、国家というブランドを維持するのに、テレビは必ずしも必要ではない。インターネットの登場で、そうなってしまった」

おそらく、すべての官僚がこのような意見を持ってる訳ではないだろう。そして、どっちかといえば、過激な意見なんだと思っていた。

でも、2015年2月21日付日経電子版に「NHK受信料、テレビない世帯も ネット拡大で検討 ー 総務省が見直し着手」という記事が出て、私は「あれ、もしかして、国は本当に民放テレビ局を見捨てたのかな」と思った。

テレビがない世帯も普通

「NHKのインターネットサービスの拡大を踏まえてテレビのない世帯からも料金を徴収する検討を始める」と記事には書いてある。

つまり、テレビがない世帯を異例として扱うのではない。

政府は、テレビのない世帯が、当然のこととして、普通にあると考えていて(おそらく、政府の調査でも年々増えているのだろう)、今後は、国民への情報伝達手段としてインターネットサービスを使う必要があるということ。あるいは、主軸をインターネットに移していく。

これまでは、テレビに頼ってればよかったのだが、今後はテレビは必要なくて、インターネットを使うのだから、当然、テレビを持たずにインターネットだけを使っている国民からも料金を徴収しようというわけだ。

もちろんテレビが亡くなるということではない。ラジオや新聞が存続しているように、今後も一定のニーズがあるだろう。

でも、しかし、国の情報伝達手段の重心は、インターネットに移り始めたようだ。

放送の存在意義を問い直す

そのような危機感は、テレビ業界にもある。

たとえば、先日(2015年3月21日)放送90年記念番組をNHKは放送した。タイトルは「テレビ/ラジオ/ネットをつなぐ! 放送 記念日特集 ー 放送90年 歴史をみつめ、未来を開く ー」(ウェブサイトはこちら)となっている。

インターネットの躍進により、「放送はこの10年間、自らの存在意義を問い直されることになりました」と問題提起している。

「放送が、これからも視聴者のみなさんの生活や文化にとって、価値ある社会的インフラであり続けるために、何を革新すべきか。そして何を守るべきか。」

このフレーズは、このまま国から見捨てられてなるものか、というテレビ業界の悲痛な叫びのように感じる。

国家にとって情報は生命線

ところで、私がいうまでもないことだが、国家という生き物にとって、情報コントロールは非常に重要で、生命線だといっていい。情報統制を間違えると、国家は崩壊してしまうからだ。

たとえば、2010年〜11年のチュニジア「ジャスミン革命」で23年間続いた独裁政権が崩壊したことは記憶に新しい。

この革命は、反政府運動がFacebookなどのインターネットを通じて拡大し、政府打倒の原動力になった。そして、それはアラブ諸国に拡散し、「アラブの春」といわれる大規模反政府デモにつながっていった。当時、インターネットの力に恐れ慄いた識者たちがテレビに出演し、さまざまな意見をしていたのを覚えている。

その光景をみて、私は1989年「ベルリンの壁崩壊」を思い出していた。

当時、ベルリンの壁の近くに住んでいる東ドイツの住民の中には、西側の放送局の電波を受信している人たちもいたらしく、隠れて西側のテレビやラジオから情報を得ていた。その情報から西側諸国の様子を知るに至り、貧困や経済停滞に苦しむ自分たち東側の状況と比較し、華やかな西側への憧憬がうまれていた。そのようにして、テレビ・ラジオからの情報が徐々に革命への原動力になった、という話があった。

つまり、昔は、国の存亡にテレビ・ラジオが大きく影響していた訳だ。

このような「ジャスミン革命」「ベルリンの壁崩壊」事件から、国家の存続には情報コントロールが必要なのは明らかだ。

革命の原動力はテレビからインターネットへ

そして、1989年「ベルリンの壁崩壊」のときはテレビ・ラジオだったのに、2011年「ジャスミン革命」ではインターネットが原動力になった。

そのことで、国として注意すべきで大事なメディアは、テレビからインターネットに移ったということを、世界中の国家が理解したはずだ。

また、2013年におきた、アメリカ中央情報局(CIA)および国家安全保障局(NSA)の元職員エドワード・スノーデンの告発事件であきらかになったように、アメリカ政府がもっとも力を入れて情報収集し対策を検討しているのはインターネットであり、Microsoft、Google、Yahoo!、Facebookなども協力させられていた、とのことだ。

つまり、いまの時代、国家の情報戦略の中心にインターネットがあり、その情報収集、情報伝達、情報統制の対象も主軸はインターネットになっている。

昔はテレビ、いまはインターネットだ。

たとえば、ケネディ大統領が選挙に勝ったのはテレビ対策を重視したからだといわれたが、オバマ大統領はテレビも使ったようだが、その選挙キャンペーン戦略の中心はインターネットになってしまった。

日本政府は、テレビ業界を護送船団で守る必要がなくなった

そして、日本政府も例外ではない。そのことを端的に示したのが、冒頭に紹介した霞が関官僚の言葉だと思う。

大事だと思うので、もう一度、書く。

「国家が、国民への情報伝達手段、あるいは、情報統制装置として、テレビに頼る必要がなくなったということですよ。共同幻想である国家、国家というブランドを維持するのに、テレビは必ずしも必要ではない。インターネットの登場で、そうなってしまった」

考えてみれば、各省庁がウェブサイトをもち、そこで動画も流せる。

安倍総理自らがFacebookアカウント(アカウントはこちら)を持っていて、国民へ直に情報発信をしている。

そのような政府の実態を考えると、たしかに、国としては、民放テレビ局が不要になってきたのだろう。あってもいいけど、30年後にはなくてもいい、NHKは例外だけどね、みたいな、そんな存在が民放テレビ局かもしれない。

放送法に守られて、最後の護送船団方式と呼ばれてきた民放テレビ局は、本当に国に見捨てられてしまったのか?

これからどうなるのだろう。テレビを見て育った自分としては、本当に心配で、寂しい限りだ。まぁ、余計なお世話っていうのは分かっているんだけど、ね。

吉本隆明『共同幻想論』

さて、すこし話は変わるが、この霞が関官僚が使った「共同幻想」という言葉は、最近はあまり流行っていないと思うので、紹介したい。

これは、思想家であり詩人、評論家でもあった故・吉本隆明(1924年 – 2012年)の著作『共同幻想論』(1968年)で展開された言葉だ。

ちなみに、吉本隆明の娘たちもすごくて、漫画家のハルノ宵子は長女、作家の吉本ばななは次女だ。

コピーライター糸井重里が吉本隆明を人生の師と仰いでいたため、広告業界で吉本隆明の名前を知らない人はいないだろう。

たとえば、「ほぼ日刊イトイ新聞」には、「吉本隆明「ほんとうの考え」」というコンテンツがあって、吉本隆明×糸井重里の対談が掲載されている。「DIAMOND online」にも、「イトイ式 コトバの解体新書 吉本隆明がくれたホンモノの言葉」というコンテンツがある。

ブランドも共同幻想の一つ

私は学生の頃に『共同幻想論』を読んだが、当時の学生にとっては、国家は共同幻想である、というのが常識で、そして、広告に興味のある学生は、企業イメージやブランドも共同幻想である、と論じたりしていた。

『共同幻想論』の角川文庫版の序文に以下のような一文がある。

「国家は共同の幻想である。風俗や宗教や法もまた共同の幻想である」

国家というと、政府組織や官僚機構、あるいは、領土などを思い浮かべることが多いと思う。

しかし、吉本隆明は、国家とは、そのような機関や機構、領土などのように、機能や物理的に実体があるものではなく、多くの人が共有しているイメージであり、人間が作り出した空想的なフィクションであるとする。

このような考え方は、人間が作り出した他の組織にもあてはまる。

たとえば、吉本隆明は、次のようにも述べている。

人間が共同のし組みやシステムをつくって、それが守られたり流布されたり、慣行となったりしているところでは、どこでも共同の幻想が存在している

このような吉本隆明の思想から、企業という組織や企業イメージ、そして、ブランドも、共同幻想だ、と論じる人がいるのだ。

共同幻想から対幻想へ

『共同幻想論』を読んだ人なら、吉本隆明が「対幻想」「自己幻想」という言葉を使っているのも知っているだろう。

「対幻想」は、男女の関係など、1対1の関係で生じる幻想で、私の理解では、夫婦関係や兄弟・姉妹関係、親友関係などにあてはまる。

「自己幻想」は、個人の空想や妄想で、夢の世界や私小説などがその表現形態だ。

そして、国家は共同幻想を維持するために、放送法や電波法などでテレビをコントロールし、一部の事業者にだけ放送免許を与えてきた訳だ。マスメディア、とくに、テレビは、一方的かつ同時に不特定多数(大衆、マス)に向けて情報を送信するのに適していて、国家という共同幻想を維持するのに格好の道具だった。

20世紀にはテレビが勃興し、日本全国隅々の家庭に普及していった。そのため、テレビによって簡単に日本中の情報を一気にコントロールできた(いまはインターネットがあるので、そう簡単にコントロールできないが)。当時のその状況は、日本政府にとって、国家という共同幻想を維持するためには、本当に都合のいいことだった。

しかしながら、状況は大きく変化した。国としての情報戦略を変えなければならなくなった。「共同幻想である国家、国家というブランドを維持するのに、テレビは必ずしも必要ではない」という発言には、日本政府の情報戦略の変化が反映されていると思う。

簡単にいえば、テレビからインターネットに重心が移ったということなんだが、それを吉本隆明にいわせれば、共同幻想から対幻想に移ったということだろう。あるいは、国家という共同幻想を維持するために、対幻想を利用するということかもしれない。

政府も対幻想的コミュニケーションを増やしている

インターネットはテレビに比べると、対幻想的な色彩が強い。テレビは一方的に同時に不特定多数にむけて情報を送ることしか、できない。インターネットはメールやSNSで1対1の情報発信ができる、かつ、双方向のやり取りだ。もちろん、不特定多数に送ることもできるが、テレビのように必ずしも同時ではないし、かつ、機能さえつければ、いつでも双方向にできる。グループなどの特定の人たちだけに向けて発信することもできる。

安倍総理がFacebookアカウントを使っているのは、双方向のやり取りを志向しているということだ。ここには、安倍晋三のフィードに対して、「安倍総理に一言いいたい!」など国民からのコメントも載っている。個々の国民に対して安倍総理が直接的なメッセージを発信して、それに対して、個々の国民がコメントをする。

マスメディアの一方的なコミュニケーションよりも、個々の国民との双方向の対話を大事にしている印象だ。対話、まさに、対幻想的なのだ。

そして、おそらくは、Facebookのメッセージ機能を使って、安倍総理に直接メッセージを送信している国民もいるだろう。その直接のメッセージに対して、安倍総理が返信しているかどうかは知らないが、Facebookアカウントを始めたということは、おそらく、返信するという覚悟をきめてやっているのではないか。無視したら、炎上するかもしれないしね。返信は、きっと、秘書などが代わりにやっているのだとは思うけど。

このFacebookのメッセージ機能のやり取りは、本人同士のやり取りになるので(本当に、安倍晋三本人がやっているかは知らないが)、まさに、文字通り、1対1の対幻想になる。

そして、この対幻想的なやり取りを通じて、安倍総理に好印象を持った人がいたとして、個人のブログやSNS、あるいは、口コミなどで、「安倍総理から返信が来た!」とか「ちゃんと、私の意見も取り入れてくれてる!」とかの発信がされると、それが多くの人の目に触れて、「安倍総理はいい総理だ、日本という国家もいいね!」という共同幻想、そして、国家ブランドが構築されていく可能性がある。

大企業は、対幻想的エンゲージメントが不足している?

広告業界的には、対幻想をエンゲージメント(engagement)と呼んでいると考えればいい。

広告主企業の多くはすでにそのような対幻想、あるは、エンゲージメントの効果に気づいていて、SNSなどのコミュニケーションを通じて、対幻想的な関係性を消費者と結んでいることと思う。

しかし、もちろん、まだまだ、とくに大企業の多くが、そのような対幻想的な消費者との関係構築ができていない。SNSをやっている社長は何人いるんだろか? 安倍晋三ですらやっているのに。ソフトバンクの孫正義はやっているが、他には、数えるぐらいしかいないのが現実だろう。

大量生産大量消費の時代に適していたマス的なコミュニケーションから脱却できていない大企業が多いのは残念だ。テレビを中心としたマス的な一方的コミュニケーションは、価値感や生活スタイルが多様化した多品種少量生産の時代には向いていない。

消費者に嫌われる?

マス的な共同幻想でブランドを作ろうとすると、いまの消費者には嫌われる可能性がある。

なぜなら、一方的だからだ。しかも、同時に同じことを一方的に不特定多数に送りつけるのだ。デートのときに、一方的に自分の自慢話ばかりする男性が女性に嫌われるようなものだ。しかも、同時に、他の女性にも自分の自慢話をしていたら、もっと嫌われる。

さらに、テレビで番組を視聴しているとき、つまり、楽しんでいるときに、テレビCMはその視聴体験を邪魔する形で割り込んでくる。

「あー、いま、いいところだったのに、CMかよ。トイレでもいくか」という経験は多くのひとにあるだろう。テレビCMはトイレタイムと言われたりもする。決して、100パーセント歓迎されているものではない。

そのようなテレビCMの弱点もあって、ブランドの重心は、国家であれ企業であれ、共同幻想から対幻想へと移行しているのだ。

関橋英作のキットカットマーケティング

私が初めて、コミュニケーションやブランドの重心が共同幻想から対幻想に移っていくんだなという着想を得たのは、2008年ぐらいだったと思うが、それは、日本マーケティング協会のセミナーにたまたま参加したときだった。

そのセミナーに、クリエィティブ・コンサルタントの関橋英作(関橋英作のサイトはこちら)が登壇して、「いいテレビCMを作ればブランドは強くなると思っていたんだけど、もうテレビ CMは限界、CMの終焉なんです」という趣旨の話を披露してくれた。

そのとき、関橋英作は、キットカットのブランド再生の話を体験談として紹介した。『チーム・キットカットの きっと勝つマーケティング―テレビCMに頼らないクリエイティブ・マーケティングとは?』という本にもなっているので、キットカット再生の話を知ってる人は多いと思う。

キットカットマーケティングの話を簡単に紹介すると、キットカットはほとんどの人が認知しているブランドで、食べたこともあるのだが、当時はそれほどパッとしていなかった。家にはお母さんがスーパーで買った袋詰めのキットカットがある。ある家にはある、という感じかな。でも、それ以上は、キットカットって何?といわれても、答えが上がらない。そんなブランドだったとのことだ。

とくに問題だったのは、キットカットのターゲットである10代の男女、なかでも女子高生が自分のお金でキットカットを買っていないことだったらしい。だからこそ、彼女たちに「キットカットは私のもの」と思ってもらうことが大事だった。

それを、テレビCMに頼らずに、彼の言葉で言うところの「広告ではなくて個告」、広く告げるのではなくて、個人に語りかける。まるで、消費者と1対1で会話しているように、という手法でブランド再生に成功したのだ。

そして、「たった1枚の桜満開のポストカード」のプロモーションが女子高生、いや、受験生に勇気を与えていき、キットカットというブランドが女子高生にとって、「私のもの」となっていった。それが、キットカットのブランド再生物語だ。詳細は、本を読んで欲しい。

このように、共同幻想的なテレビCMから脱却して、対幻想的な1対1の対話を重視したコミュニケーション。それが、ブランドを作っていく話はキットカット以外にも多くなってきた。

これが時代の流れなのは、多くの人が感じていると思う。

まだまだマス的なコミュニケーションが中心になっていないか?

そのような流れがあるにもかかわらず、電通の「2014年 日本の広告費」によると、テレビメディア広告費1兆9,564億円となっていて、その一方で、インターネットは1兆519億円程度だ。これは、まだまだ多くの、おそらく、大企業が、テレビ中心のコミュニケーションから脱却できていないことを示していると思う。

私自身はテレビで育った世代なのでテレビは好きなのだが、でも、企業のマーケティングやブランディングという観点でいうと、ちょっと心配だ。

いつまでも、テレビに頼って、マス広告的共同幻想のブランディングばっかりやっていると大変なことになるのではないかと思う。

いつ、なんどき、チュニジア「ジャスミン革命」のような火の粉が自分の会社に降りかかってくるとも限らない。なるべく早く、対幻想的なコミュニケーションに移行しないと、次のチュニジアになるのは、あなたのブランドなのかもしれない。日本の大企業、ナショナルクライアントをみていると、そんな気がしてならない。

GoogleだってテレビCMをやってるけど

テレビCMを完全に否定するつもりはない。必要に応じて使う価値があると思う。

たとえば、私がGoogle Japanに在籍しているとき、ちょうどテレビCMを使うべきかどうかという議論をしていた。いろいろと議論した結果、2010年からだったと思うが、テレビCMを使うようになった。

当時のGoogleの状況として、それなりに多くのユーザーに使われるようになってきていたのだが、それでもまだまだ、インターネットをあまり使わない人には知られていない、認知されていないという問題があった。そのため、そのような人たちにも知ってもらい、Googleを使ってもらうために、テレビCMを活用したのだと思う。

ただし、そのことで、Googleのコミュニケーションの中心がテレビCMに移ったということではない。

そもそもインターネットの会社なので、Google検索というインターフェイスやYouTubeなどのサイトを通じて、消費者とのコミュニケーションを行なっているのがGoogleという会社だ。その検索結果画面などのサービスは、ユーザー一人一人の検索履歴などに基づいて、カスタマイズされている。

つまり、テレビCM中心にコミュニケーションしている大企業、ナショナルクライアントのように、同じ情報を一方的に多くの人(マス)に対して送りつけている訳ではない。

消費者から見捨てられてしまうかも

私からみると、テレビCM中心に自社ブランドのメリットばかりを一方的にコミュニケーションするのは、女性との食事の席で自分の自慢話を一方的に話している男性と同じようなものだ。つまり、そのうち、消費者に嫌われてしまうかもしれないのだ。

そのような一方的なコミュニケーションばかりやっていて、消費者の声を聞いたり、あるいは、双方向で語りかける対幻想的なコミュニケーションが欠落している企業は、気をつけたほうがいい。

なぜなら、国としては、テレビ局を見捨てたように、消費者から見捨てられるのは、あなたのブランドかもしれない。

怖い、怖い。

遅きに失する前に手を打った方がいい。