目次

- 1 なぜ、媒体社はアドテクノロジーを使えていないのか

- 2 媒体社が価格の主導権をとれない理由

- 3 クリックをベースにしたことで、市場が広がった

- 4 単価を下げる要因はCPC

- 5 人材不足が招いた弊害

- 6 値段が崩れてしまった原因

- 7 ネットは傍流?

- 8 日経IDプロジェクトの全貌

- 9 雑誌の予約購読制のいいところ

- 10 IDを統合する狙い

- 11 ID統合の成果

- 12 リクルートとの共同サービス

- 13 精度の高いデータ

- 14 日経IDの成功事例

- 15 ビジネスパートナーからライフパートナーへ

- 16 媒体社が取り組むべきこと

- 17 日本のサードパーティデータの精度

- 18 『MEN’S CLUB』の復活劇

- 19 ソーシャルのログイン機能

- 20 ポストCookie時代

- 21 リーチとフリークエンシー

- 22 CAMPANELLA(カンパネラ)

- 23 表示するだけでも十分に価値がある

- 24 日経のプライベートマーケットプレイス

- 25 自社の在庫状況を把握していますか?

- 26 無料で出すか、有料で出すかは、媒体社が決めればいい

- 27 無限で勝負をしてはいけない

- 28 単純なコンテンツプロバイダー、下請けにならないように

なぜ、媒体社はアドテクノロジーを使えていないのか

有園:日本経済新聞社顧客サービス本部の副本部長 兼CRM部長の戸井精一郎さんに、今後の媒体社のテクノロジーの利用およびそれを活かしたビジネスモデルについて、お話を伺います。私としては最近、アドテクノロジーが広告主側にはだいぶ普及してきたという印象を受けています。2014年9月のad:tech Tokyoでは、戸井さん自身がモデレーターとして、媒体社側が、どのようにアドテクノロジーやデータを使っていくのかといった話をされていたので、そのあたりの話も伺えればと思います。媒体社がアドテクノロジーを使って、広告の空き枠を効率的に販売できれば、より手離れよく、売り上げを拡大できるのではないかという仮説があるものの、どうも、それがうまくいっていない。媒体社が困っているという話をよく聞きます。その理由について、戸井さん自身が、お仕事の中で感じていることなども踏まえて、教えていただけますでしょうか。

戸井:2014年9月のad:tech Tokyoでは、私が媒体社側のDMPのモデレーションをさせていただき、有園さんが広告主側のDMPのモデレーションをされていて、そのときから「いつか対談をしよう」と話していました。今回、このような機会をいただき感謝しています。

いまの、ご質問ですが、先日、MarkeZine(マーケジン)さん主催のセミナーがあり、私は参加していないのですが、そこで登壇されたDAC(デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社)の徳久昭彦さんに、徳久さんがそのときの講演で使用した資料をいただきました。その中で、媒体サイドの課題として、「プログラマティックでレムナント在庫を効率的に売るだけでは媒体収益の改善は難しい」という話と、「広告主の方がデータを活用しているので、どうしても媒体社が単価設定のイニシアチブをとれない」ということを問題提起されていました。僕も、その通りだなって思っています。「媒体社が直接セールスを行うプレミアム在庫の広告単価は維持しているけれど、どちらかというとRTBで売る方が量は多くなっていて、全体の平均単価が下がってしまう。結果として、媒体収益力が下がっていくというのが概念としてある」、と徳久さんが言っています。もう一つは、有園さんがad:tech TokyoでモデレーションされていたDMPのセッションのように、広告主企業の方が、媒体社より先にデータドリブンなマーケティングを始めているため、媒体社は価格の主導権がとれないということなんですが、まさにそのとおりで、このような状況を生んでしまった原因を考えるためには、インターネット広告の発展過程を振り返る必要があります。

媒体社が価格の主導権をとれない理由

戸井:そもそも、ネットの広告が始まったときに、クリックを広告効果の指標とするという考え方にしてしまったことに、起因している部分が大きいと感じています。この考え方が、いまのプログラマティックな世界までつながっていて、パフォーマンス重視の広告主が中心プレイヤーになって単価が上がらず、媒体社の収益モデルとして、思ったように売上が確保できないという状況を生んでいるのではないかと思います。最初は測定できる指標がクリックしかなかったから、クリックをベースに広告効果を考えたわけです。いま、振り返ってみると、そこに大きな過ちというか、短絡的に考えすぎたという反省があります。実際にクリックされるのは0.1パーセントくらいしかないわけですから、99.9パーセントは表示されていても広告効果はないという考えにいってしまったわけです。その中で、単価が決まってきました。媒体社側にとっては、著しく不利な競争条件、環境になってしまいました。ただ、クリックをベースにしたことは、悪くない面もあります。

クリックをベースにしたことで、市場が広がった

戸井:これまで大手媒体の広告枠を使えなかった中小の広告主や個人事業主のようなところにまで、広告市場を広げたという意味では、ものすごく大きな貢献だと思います。例えば日経新聞に15段のスペースで広告を出稿するには、それなりに大きなお金がかかって、なかなか出せないわけですよ。でも、クリックした分だけ課金される仕組みなら、出す方としては安心して出せます。そこは、大きな貢献だと思っています。

有園:それって、検索連動型広告だけではなくてでしょうか。

戸井:当初から、検索連動型広告だけではなく、バナー広告などでもCPC課金のモデルはあったと思います。

有園:媒体社の枠に、いわゆる、アドワーズ、アドセンスと言われるグーグルの広告が出ていくってことですね。

単価を下げる要因はCPC

戸井:グーグルさんのモデルというよりは、CPCという考え方が、単価を下げる一つの大きな要因になってしまったと考えています。結果として、インターネット広告がクリックを重視する広告媒体として位置づけられてしまった。広告本来の役割である、ブランディング、認知やイメージの向上に使えるはずだったのが、過度にパフォーマンスを求められる媒体、あるいはツールと位置付けられてしまったところに、事の不幸の始まりがあるのではないかと思っています。本来は、最初の段階から、表示されているコンテンツの質、見ているオーディエンスのクオリティみたいなことまで含めて、広告効果を位置付けなければいけなかったはずなのに、効果指標をクリックに過度に寄せてしまった。これを、さらに加速させたのが、媒体社にも責任はあるのですが、トラディショナルな媒体社のデジタル戦略において、人材がいなかったということがあります。

人材不足が招いた弊害

有園:御社も含めて?

戸井:はい。新聞社も出版社も含めて。まだよく理解していない人たちがインターネット広告を担当していて「クリックで測るんだ」と納得してしまったこともあるし、むしろクリックで定量的に効果測定できることに可能性を感じていたりもしました。また、当時、出てきたネット専業の広告代理店では若い人材が急激に増えていく中で、マーケティングの知識をしっかり教育する以前に、エクセルを使ってクリックを最大化していくみたいな、クリックをベースにした比較的簡単なセールス手法を教えることが、人材育成の観点でも優先されたのだと思います。それで、一気に広がってしまった。媒体社のインターネットの知識不足と、ネット専業広告代理店のマーケティングの知識不足の悪い相乗効果で、このようなことになってしまったことが、事の発端ではないかと思っています。それを、ずっと引きずってきてしまっている部分があります。現在多くのRTBの取引では、非常に安い単価で取引がされています。媒体社としては、上質なコンテンツをサステナブルに制作していく上で、十分な原資を稼げるような状態にはなっていないと思っています。

有園:なるほど。

戸井:ある種、媒体社の努力不足であり、当時は測定できるわかりやすい指標がクリックだけだったというテクノロジーの問題もあったとは思います。でも、今は、技術が進化していろいろとデータを取れます。昔のままの指標だけを引きずっているのが問題なのだと思います。

有園:1990年代後半の話ですね。その頃から、戸井さんはインターネットに関わってこられたので、自己反省も含めたご意見かなと思って聞いていました。

値段が崩れてしまった原因

戸井:とはいえ昔から、日経グループでは、「ページバリュー」といって、ページビューだけではない、インプレッションだけではない、そこに表示されているコンテンツのクオリティとか読者の質なども含めて、単価を決めなければいけないということを、ずっと主張してきました。当時から、日経グループは、日本においては比較的高い単価で売ってきました。でも、追随する媒体社があまりなくて・・・。みなさん、どちらかというと、競合他社より安く売ることで、売り上げをあげる方向に走っていったので、結果的に値段が崩れてしまいました。非常に残念な歴史ですね。

有園:ページバリューという考え方に追随してくる媒体社があったら、違っていたかもしれないということでしょうか。

戸井:違ったかもしれませんね。

ネットは傍流?

戸井:それから、媒体社だけではなく、出稿側にも問題があったのではないかなと。問題というか、当時、インターネットは新しい媒体だったから、ビジネスや事業全体に影響するような重要な仕事を任される人材が、必ずしもアサインされていたわけではなかったと考えています。

有園:総合広告代理店もそうですね。

戸井:はい。メインの人はテレビをやって。私も日経BP社の中では、日経ビジネスなど旗艦媒体を担当したことがないので、他人のことをとやかく言える立場にはないのですが、インターネットに関わってきた人たちというのは周囲から「なにを好んで、わけのわからない媒体をやるのか」と言われてきたんです。そういう意味では、今でこそインターネットは、これほど大きなマーケットになりましたが、昔は小さなマーケットで、本流の人たちはやっていませんでした。本来メディアビジネスの世界では、多くの広告会社さんは媒体社を育てるという意識を持っていたりするんですが、そういうものがあまりなくて。業界全体が、トラディショナルな人材ではなく、ヤフーさんとかグーグルさんとかサイバーエージェントさんとか、ニューカマーによって業界の秩序が作られていき、これまでの広告の世界とは違う考え方、それは決して悪いことではなく良い部分もありますが、媒体社にとってサステナブルにオリジナルコンテンツを供給できるような広告料金体系にならなかったのだと思います。こうした背景もあって、ネットを使ってブランディングもできるのだという視点が抜け落ちた形で、発展してきた過程というのがあるのではないかと。それは、反省すべき点かと思います。

有園:実は私も、2000年頃は日経BP社でお仕事をさせて頂いていて、当時は、インプレッションとクリックで売っていました。CTRが高いとか低いとかという視点で、媒体レポートを出していました。そういう流れの中で、日経グループとしては、ページバリューを意識していた。その流れは、今後、さらに発展させていくのでしょうか。日経IDというプロジェクトがありますよね。

日経IDプロジェクトの全貌

戸井:日経IDは、日経電子版の創刊にあわせて構築した日経の顧客基盤です。それを、日経BP社の顧客基盤と統合したのが2014年5月からのプロジェクトです。日経BP社は、さかのぼること1990年代から、日経BPパスポートという登録制のシステムをとってきました。今回、両社の顧客基盤を統合して600万超のIDを蓄積する日経グループの顧客基盤といたしました。中核ユーザはビジネスプロフェッショナルとビジネスパーソンの方々です。600万という数字は、決して大きいとは思っていませんが、ビジネスパーソンであり、自ら登録したデータであるというのが特徴です。

有園:600万人って大きいと思いますよ。

戸井:僕たちも大きいと思ってはいますが、コンシューマーデータとしては、何千万と持っているヤフーさんや楽天さんのID数と比べると、決して大きくはないかと。また、DMPベンダーさんが言っている、数億というCookieのデータに比べると小さいです。ただ、非常にオーセンティックなデータを持っているという点では優位性があると思っています。これは、我々にとって、新しい発想ではありません。私は入社当初、予約購読制の雑誌を扱っていて、読者データを保有することは、極めて重要なこととして叩き込まれていました。

雑誌の予約購読制のいいところ

有園:私は1990年ごろの大学時代に、「日経コンピュータ」を購読していたんですが、内容は難しすぎて、さっぱり分からなくて(笑)

店頭では買えない雑誌ですよね。自宅に配達されるスタイルで。読者の個人情報を扱うビジネスですよね。

戸井:はい。日経BP社は、1969年に日本経済新聞社とアメリカの出版社マグロウヒル社との合弁で「日経マグロウヒル社」として設立されました(日経マグロウヒル社は、1988年に現在の「株式会社日経BP」に社名を変更した)。アメリカの出版社は、一般的には予約購読制が多くて、日本でも同じモデルを取り入れました。でも、日本では一般的に、書店を通して売るのが雑誌流通の主流です。予約購読制の良いところは、読者の顔が見え反響がわかるところです。当時はインターネットがなかったので、広告に対する資料請求はハガキでした。資料請求者は、広告主にとって有望な潜在見込み客です。媒体社にとっても、今どういう内容に注目が集まっているのかを把握する上で、資料請求の数には価値がありました。カラーの大きな広告スペースで出稿された旬な製品やサービスに資料請求が集まることは多いのですが、比較的小さな広告、例えば縦3分の1の白黒広告とかにとても多くの資料請求がくることもあって「これは次にくる製品なんだな」と占うことにも役に立っていました。そういう教育を受けてきたので、日経BP社がインターネットに参入するときに、誰もが「レジストレーションなしにはできないよね」という発想から入っているんです。そこは、他の出版社とは、だいぶ違うのかなと。日本の伝統的な媒体社は、読者データを持っていなかったので。持っていたのはおそらく日経BP社とリクルートさんとベネッセさんくらいだったと思います。この三社は特別な存在で、他は、書店流通が中心の、読者データを持たない形です。この流れは、インターネットのビジネスモデルになっても続いていると思います。日経IDは、NIKKEI NETから日経電子版になるときに課金をするので、データベースを持たなければならないという前提がありましたが、日経BP社がマグロウヒル的な流れから顧客データベースを持ってきたことが、そういったところに踏み切る一つの大きな材料になったのかなと。600万のデータを持っていることに関しては、非常に良かったなと思っています。我々の先輩たちは、記事をデジタル化することで資産化する作業をして、新しい事業を創りました。新聞をコンピュータで作り、記事をデジタル化して、どんどんアーカイブされて、それが日経テレコンというサービスにつながっていき、やがて日経電子版を創刊しようという発想につながっていったのだと思います。私たちは、読者の皆様からお預かりしているデータをデジタル化する、資産化することで読者の方々にもメリットをお返しするというような考え方で、日経IDを発展させていきたいと考えています。コンテンツとIDの両方をデータ化することが、ビジネスモデル上、重要であると認識して進めています。

IDを統合する狙い

有園:紙で読者情報がとれていた流れの中で、日経BP社には日経BPパスポートがあって、その流れが日経グル―プ全体に入ってきて、いまIDを統合するってことになって、大きく戦略的にビジネスの舵を切ってきたな、と思ったのですが、その背景や狙いを教えていただければと思います。そこに、媒体社がビジネスをするヒントがありそうです。

戸井:日経グループ全体で、複合メディア戦略というのを進めています。日経BP社のコンテンツを、日経のユーザ(読者)に提供していく。同じ日経グループなのに、IDが違うのは利便性が低いよねということから、ユーザ(読者)のメリットを考えて統合したわけですが、統合することによって、日本で一番大きなビジネスパーソンのデータを保有することになります。そこに、さまざまなコンテンツが載っていくことによって、お客さま(読者)が、どういうコンテンツをご覧になっているのか。このコンテンツを、ご覧になっているなら、こちらのコンテンツも、ご覧いただくのがいいのではないかとか。あるいは、こんなサービスを受けてもらったらいいのではないかとか、こんなセミナー、イベントを勧めたらいいのではないかと、一元的に、いろいろなサービスを展開することができるようになります。それと同時に、課金決済のプラットフォームも統一していきます。そうすると、オンライン上で、さまざまな有料のコンテンツを売っていくとか、さまざまなセミナーや教材、最近は、「Global English」というオンライン英会話のコースを売っていたりもするのですが、そういったものを一元的に販売できるようになり、購入履歴も一つのデータとして活用できるようになるということだと思っています。DMPの話につながっていきますが、顧客データを持って、顧客データを分析することによって、次の手が打てるようになります。広告主企業の皆様にとっては、我々の持っている顧客データをベースに、さまざまなマーケティング分析ができるようになる。そういうサービスを提供していきたいと考えています。

ID統合の成果

有園:統合して半年くらい経っていると思いますが、成果は感じていますか。

戸井:先日、初めて広告主企業と広告会社の皆様向けに、日経IDフォーラムというものをやりました。例えば、マイクロソフトさんと展開しているタイアップ広告で、リードジェネレーションにつなげるキャンペーンを行なったところ、我々のところで取れたリードに電話をかけると、他の媒体社から入ったリードよりかなり高い確率で話を聞いてもらえるという結果も出ています。「送客から創客」と言っているのですが、送り込むだけでなく、我々のプラットフォーム上で、いろいろとコンテンツ施策を展開していただき、その上で、お客さまを送り込むということをやっています。

リクルートとの共同サービス

有園:送る客の送客と、創る客の創客ですね。

戸井:単純に送ることだけではなく、創ることからやっているため、非常に確率の高いお客さまを、送り込むことができるのではないかと思います。そしてさらに、日経でしかリーチできない方々を送り込むことができるところにも、強みがあると考えています。たとえば、リクルートキャリアさんと一緒に、「エグゼクティブ転職」という取り組みをしています。これは、我々のユーザ(読者)をリクルートキャリアさんへ送り込んで、リクルートキャリアさんのサービスで転職していただくという共同のサービスです。

有園:なるほど。

戸井:この「エグゼクティブ転職」は、とても送客がうまくいっている事例のひとつです。日経IDを使って、的確な人たちに案内を送ることができるため、年毎に送客数が伸びています。「600、600人材」と言っているのですが、年収600万円以上でTOEIC600点以上の方々を中核に、しかも、年齢層の高い方々を送り込むことを、うまく実現できています。

有園:年収600万円以上でTOEIC600点以上という情報は、どこでとっているんですか。

戸井:これは一般的に、企業はそういった人材をマネジメント層候補として欲しがるということで、日経がそうした情報を集めているということではありません。リクルートキャリアさんでは、「600、600人材」を、他のサイトではなかなか思うように集客できていなかったのですが、日経が送客しているユーザ層の中にはこうした方々が多く含まれているようです。

有園:年収600万円以上というのは、日経IDに登録するときに、年収を聞いているから分かるのでしょうか。

戸井:聞いています。任意でお答えいただいています。

有園:僕も登録しているので、たしか、聞かれたなって思って。ただ、TOEICは聞かれなかったように記憶しています。

戸井:そうですね。TOEICの点は聞いていません。繰り返しになりますが、結果的にそういう人たちを送客できているということです。一般的に、転職は35歳限界説というのがあって、リクルートキャリアさんのサービスを受ける方は、割と若い方が多いのです。でも、日経が送り込んでいる方々はマネジメント層で、年齢が高く、年収も高く、英語もペラペラな人たちです。これは、求人側からしても良い人たちです。

有園:年齢が高いというのは、35歳以上? たとえば、40歳前後ということでしょうか。

戸井:だと思います。リクルートキャリアさんのデータによれば、他の媒体社から送客された登録者の平均年収を100とすると、我々から送客した登録者の平均年収は220になるそうです。このようなデータから考えると、日経IDは他のIDとは異なる特別なIDなのではないかと思います。企業のエグゼクティブが、日経IDを活用している証だと思います。

有園:日経IDの登録者600万人に、有料の登録者は含まれているのでしょうか。

精度の高いデータ

戸井:日経電子版の有料会員数は38万人です。この有料会員に無料の登録会員212万人を加えた電子版会員数は250万人を突破しております。日経ID会員には、この他に日経のセミナーに参加した方や、電子版とは関係のない方もいます。そこに、日経BPパスポート会員だった方々を統合して600万人超のデータベースとなっています。

ComScoreによると、ヤフーニュースでも日経電子版の閲覧者すべてをカバーすることはできず、日経電子版閲覧者の41.8パーセントは、ヤフーではリーチできない方々であるというデータがあります。たとえば、キヤノンの御手洗さんは、電子版の熱心なユーザで、朝の4時から記事を読んでいるそうです。こういう第一線のビジネスエグゼクティブのデータが、日経IDには含まれています。こういう人たちが、会社でヤフーニュースを熱心に読んでいる姿を想像するのは難しいですよね。でも、日経電子版はご覧になるのです。しかも、自らID登録をされています。非常にオーセンティックなデータです。日経でしか到達できない人たちがいて、しかも、日経の文脈にあわせて、いろいろなデータを提供できます。

有園:オーセンティックというのは、データの精度が高いという意味ですか。

戸井:そういう意味としてとらえていただいてけっこうです。

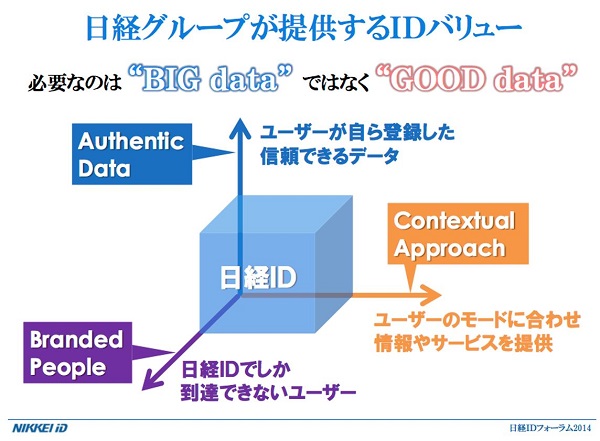

有園:御社では、オーセンティック・データ(Authentic Data)、ブランデッド・ピープル(Branded People)、コンテクスチュアル・アプローチ(Contextual Approach)で、それぞれの頭文字を取って、ABC戦略と呼んでいると聞いたことがあります。ブランデッド・ピープルの、ブランデッドというのは、キヤノンの御手洗さんみたいな人がいますよってことですか。

戸井:御手洗さんという名前は、ビジネスエグゼクティブを代表される方として象徴的に出させていただきました。実際に御手洗さんが日経電子版を活用されているということは記事でも紹介しています。

http://www.nikkei.com/article/DGXDZO70585170Q4A430C1EL1P00/

ブランデッド・ピープルというワードの意味するところは、第一線のビジネスパーソンやビジネスプロフェッショナルの方々が、日経IDユーザとして多く含まれているということと、その方々が日経というブランドを信頼してくださっている方々であるということです。

有園:ブランドというのは刻印という意味がありますから、日経マークが貼り付いている人たちってことですね。それらユーザの閲覧履歴を含めた、コンテクスチュアルということでしょうか。

戸井:日経グループは非常に多くのコンテンツを抱えていますので、オーディエンスデータを活用したターゲティングだけでなく、読んでいる記事の情報(=読者のモード)に合わせて、日経IDユーザへ情報を提供できると考えています。最近、インターネットを中心としたマーケティングの世界では、「モーメント」とか「モード」というキーワードが取り上げられる機会が多くなりました。必要な瞬間に、必要なタイミングで、モードにあった形で広告やサービスを提供することが重要であるということです。つまり、仕事をしている状況の中で日経のコンテンツを読んでいるときに、付随したビジネスの情報を提供するということが「コンテキスチャル」の示すところです。これは、専門媒体であれば極めて当り前な話しだと思います。特に専門雑誌の場合には、基本的に記事で課題を見い出して、広告で課題を解決するというような構成になっています。これと同じような発想で情報を提供できるところが、日経IDの強みだと思います。逆もあるかもしれません。仕事をしているときに役立つ記事情報を提供するとか(日経は11月にEvernote社との提携を発表しました)。これまで、日経IDをやってきて、たまった知見の中で「面白いな」って思ったのが、年収も高い、役職も高い、学歴も高い方々に向けて「一緒にやりませんか」といろいろと話をいただく中で、うまくいっているのが、先ほどご紹介した転職の事例に代表される、キャリアアップ系のプロジェクトだということです。一橋大学さんや早稲田大学さんとMBAのコースを提供していますが、これもうまくいっています。

日経IDの成功事例

有園:生徒の集客ですか。

戸井:そうです。1年通うのは大変だから、10回ほどの講義で数万円というのを早稲田大学の内田先生と始めたところ、800人くらいに売れました。それを聞きつけた一橋大学の競争戦略の楠木先生が「うちもやりたい」ということで「講義はすべて英語でやるのでこちらは少し高くしたい」と。これもたしか200人くらい集まりました。いまでは、複数の大学がやっています。

有園:MBAコースを買ったというか、受講した方の履歴も、日経IDに残るわけですよね。

戸井:はい、今はまだ完全に受講データをCRMに反映することができていないのですが、今後は蓄積していく予定です。その人たちに、転職の案内を送ることもできますね。提供する、すべてのサービスの履歴を日経IDに持つようにするので、それを互いに関連付けて、マーケティングをすることができます。

有園:いまの話をマーケター側で考えると「履歴も残っていて、広告も出せていいよね」とサービスを提供する側の視点では思ってしまうのですが、私がMBAをとったら、キャリアアップしたいというニーズが出てくると思うので、日経を信頼するという前提ですが、そういう情報を蓄積してもらっておいて、適切なサービスなり、アドバイスなり、記事なりを届けてもらったほうが、ユーザ(読者)にとってもいいのではないかと。そんなイメージもありますか。

ビジネスパートナーからライフパートナーへ

戸井:あります。我々は「ビジネスパートナーからライフパートナーへ」ということで、必要なタイミングで必要なサービスやコンテンツを提供していきたいと考えています。日経IDの将来的なビジネスモデルです。日経IDをプラットフォームとして、さまざまなビジネスを展開していくことを考えています。コンテンツと言うよりは、サービスに近い発想でやろうとしています。ここで重要なのがコンテクストです。「年収が高い人たちなら、いろいろなモノをECで売れますよね」という話もあります。EC企業の人と何が売れるかと話したところ「戸井さん、間違いなく、カニは売れますね」と。カニって鉄板商品らしいんです。

有園:そうなんですか。

戸井:でも、日経では全く売れないと思います。日経でカニを売っても、シズル感がないというか、新鮮そうでもないし、美味しそうでもないし、安そうでもないってことで、コンテクチュアルではないんですよ。

有園:ECでカニを買う人って、年収の高い人が多いんですか。

戸井:いや。カニは、まんべんなく売れるってことらしいです。ましてや、お金を持っている人たちにだったら売れるんじゃないかという発想ですが、日経でやっても、おそらくうまくいかない。最近、うまくいった事例が折りたたみ傘かな。文脈上、合っているんでしょうね。日経IDというコンテクストに合っていないと、うまくいかない。だから、我々は、日経IDの数や質だけでなく、コンテクストも重視しています。一緒にマーケティング活動をしていく広告主の方とも、同じ視点でソリューションを提供していかないと、失敗するんだろうなと思います。

媒体社が取り組むべきこと

有園:日経IDが、すごいことになってきているわけですが、これを、他の媒体社が真似をしようと思っても、簡単にはできないところもありますよね。ただ、日経IDほど、きっちり属性がとれなくても、インプレッションやクリックではなく、CookieIDというものをベースに、ある程度、属性を見ていくという形で、枠だけでなく、そこにきた人の属性も見て、できればコンテクスチュアルであることについては、他の媒体社にも、お勧めしますか。

戸井:お勧めします。媒体社が、自社のオーディエンスデータを理解していなかったら、広告のマーケットでは勝てない、到底ビジネスができないと思っています。本来は、CRMを基点としてDMPを活かしていくのが、僕はいいのではないかなって思っています。でも、なかなか一足飛びにはできないのであれば、DMPを活用することを考えた方がいいと思います。ただ、そのときに、DMPの課題がいくつかあると思っています。

日本のサードパーティデータの精度

有園:いわゆる、DMPと呼ばれているものを、日経グループは入れてはいないのでしょうか。

戸井:日経IDが巨大なCRMなので、これをDMP的に使っています。そういう意味ではDMPは持っています。ただ、登録している人たちのデータしか入っていません。そのため、非登録ユーザを活かすDMPは持っていません。実際に、いくつかのDMPを試してみました。日経電子版本体にタグを入れるのは大変なので、日経電子版の周辺にある、我々が運営している専門サイトがあるのですが、そこで試した結果、我々が思った形にはならなかったというのが課題として残りました。日本のサードパーティデータの精度は、はたしてどれくらい高いのでしょうか。二社のサードパーティデータを参照して我々のオーディエンスを推測してもらったところ、二社に出してもらった答えが違っていて、我々が持っているデータとも違いました。これは、うまく推測ができていないのではないかなと。その理由を考えてみました。我々のサイトと親和性の高いサイトを出してもらったところ、ある会社のDMPでは化粧品メーカーが並ぶんですよ。それは、明らかに、日経のユーザが化粧品と親和性が高いということではなく、家庭では、お父さんと、お母さんが一緒にパソコンを使っていて、同じブラウザで見ていると考えたほうが正しい推測だろうと思っていて、そういった問題をはらんでいるのが、現在の日本のDMPだと思っています。我々としては、サードパーティのデータを積極的に使うことは考えていません。あくまでも、我々自身のデータをDMPに入れる形で活用していったほうが、より有効な使い方ができるのではないかと思っています。

有園:結局、オーディエンスデータの精度というところですが、媒体社にも、いろいろと事情はあるかもしれないけれど、数は少なくてもいいから、会員制という取り組みはやってみたほうがいいということでしょうか。

『MEN’S CLUB』の復活劇

戸井:いいと思いますよ。何千人でも、やってみたほうがいいと思います。この前、東洋経済オンラインさんで『MEN’S CLUB』が復活したという記事が出ていました。

利益倍増!『メンズクラブ』V字回復の理由

90分のイベントで1000万円が動く!

http://toyokeizai.net/articles/-/48479

『MEN’S CLUB』には定期購読者が9,000人近くいて、その数は他誌に比べて圧倒的であり、なおかつ『MEN’S CLUB』の広告主にとって魅力ある9,000人であることから、復活してきたという記事を読みました。これは、オフラインの雑誌の話ですが、オンラインでも同じだと思うんです。数千人をCRMに入れて属性がとれれば、いろいろと拡張することができますよね。そこで、DMPを活用できるのではないかなと。そのときに、特徴あるユーザ(読者)を獲得できているのかどうかが、媒体社のある種のパワー、力なのかなと。言ってみれば、コンテンツの力なのかもしれないし、媒体特性と言えるのかもしれない。DMPを入れる前に、自社のユニークなユーザを、うまく確保することが重要です。残念ながら、多くの媒体社はポータルに依存していたりするんです。ページビューでいうと、ヤフーさんにリンクを張ってもらってなんぼとか、キュレーションサイトから送客してもらうとか、活用するのは悪くないと思います。新規の顧客を獲得するためにとか。でも、そこで、自社の独自のユーザに育てないと、いつまでもヤフー依存だったり、キュレーション依存だったり、ある意味言葉は悪いですが植民地化されている状況です。日経の場合、半分以上がノーリファラでくるんです。

有園:すごいですね。僕もそのうちの一人です。ブラウザのタブの一つに、常時オンで表示しています。

戸井:メール会員でもいいと思うんです。そうすると自社のユーザになるし。メールをあまり多く出すのはどうかなとは思いますが、いろいろとプッシュの仕方はあります。LINEでもアプリでもいいと思います。そういったものを上手く活用して、ユーザを獲得していかないと、拡張していく最初の塊ができないと思っています。独自のユーザを持つことこそが、他の媒体ではアプローチできないユーザを、ここに、これだけ持っているんですということの、一つの証になると思いますし、媒体の特徴を示すうえでも、重要なものになると思います。それがあってのDMPだと思います。

ソーシャルのログイン機能

有園:ソーシャルのログイン機能なんかも使えば、ゆるくエンゲージすることができて会員もとれるし、実はソーシャルログインさせた場合に、そこで許諾をとりますよね。許諾をとった情報はCRM情報として使えるので、いろいろな情報が、そこでとれます。かつ、その人がフェイスブックでたとえばトヨタ自動車のフェイスブックページにいいね!をしていれば、それもとれるということになってくるらしいので。とったデータを、どこまで活用するかは考えなければなりませんが。

ポストCookie時代

戸井:フェイスブックさんは、この前、オーディエンスネットワークを発表しましたね。フェイスブックIDをベースに、フェイスブック以外のところでもターゲティングができるようになる、広告配信できるようになるということだと思うんですが、このことによって、ターゲティング広告は「ポストCookie時代」に突入したなって考えています。IDをベースにしたターゲティングに、時代は移ってきたのではないかと。さかのぼること、少し前に、グーグルさんが、さまざまなサービスのIDを名寄せしていくことを始めています。それも一つの「ポストCookie時代」への流れだと思います。Cookieだと、家庭のパソコンを、お父さんが使っているのか、お母さんが使っているのか曖昧なうえに、会社で使っているパソコンと、家で使っているパソコンと、モバイルと、全部バラバラで、これを、どうやって紐づけていくのかというと難しく、紐づける技術は出てきていますが、現実的にはIDをベースにしたログイン認証を基点として紐づけていくのが一番、精度が高いのではないかなと思っています。フェイスブックさんがオーディエンスネットワークを始めた理由はクロスデバイスでのマーケティングに対して、ソリューションを明確に打ち出したかったからだと僕は思っています。グーグルさんも、そこに追従するでしょうし、他のIDを持っているところも同じようになっていくと思います。Cookieだけのターゲティングは、CPCで広告販売をするんだったら、それでもいいかもしれないけれど、ブランディングをしたい、きちっとしたたターティングをしてリーチしたい、フリークエンシーをコントロールしたいといった話になると、IDをベースにして、しかもクロスデバイスな広告指標を提供していかないと、本来の広告が持っている機能を、広告主に提供することは難しいのではないでしょうか。100万インプレッションは、100万人に一回表示されているのか、1人に100万回表示されているのか分からないわけで。だから、CPCみたいな広告指標にふれてしまったところがあって。それは、もともとの部数みたいなこと、新聞だったり、雑誌だったり、テレビのGRPみたいに、リーチに換算できる指標に戻ってこなければならないと思います。インターネットは、ようやく、そっちに行くのではないかな。フェイスブックさんが、どこまでやるかは分かりませんが、インターネット広告、ターゲティング広告は、新しいフェーズに入っていくのではないでしょうか。

有園:その立ち位置に、日経グループがいるのではないかと、僕は思っています。100万人に1回ずつインプレッションが出ているのか、1人が100万回見ているのか分からないという話がありましたが、御社は日経IDがあるので、広告効果測定のレポートとして、リーチ何人、フリークエンシー何回というのを、もう出しているのでしょうか。しかも、やろうと思えば、スマホとタブレットとPCを横断した形で、リーチとフリークエンシーを計測できると思うのです。

戸井:将来的には出したいと思っていますが、技術的に日経グループのインフラが、そこまで追いついていないので、まだできていません。私見ではありますが、将来的にはそういった方向を目指していくのが、正しいのではないかと思っています。ターゲットとなるオーディエンス、たとえば、部長以上の方10万人に、1週間で到達させます。10回当たる人もいれば、1回しか当たらない人がいるかもしれないけれど、平均で5回当たりますみたいな形で広告商品を作って、提供していくというのが、将来的な考え方です。

有園:つまり、日経IDユーザ何人でいくら、という話ですね。

戸井:そうですね。言ってみれば、ターゲティングメールみたいなリーチ保証を、バナー広告などでも採用するという考え方です。しかも、クロスデバイスで提供していくということを想定すると、ネイティブな環境の中で、そういったものが最終的に実現できたらいいなと思っています、個人的な願望も含めて言っていますが、日経グループも、ベクトルはこの方向に向かっていると思います。ただ、これは決して新しい発想ではなくて、もともとの広告の在り方に戻っているだけだと感じています。技術的な問題などでリーチ保証ができなかったことが、インターネット広告の単価が低く抑えられてきた、ある種の大きな要因だと考えれば、突破しなければならないだろうなと思っています。

リーチとフリークエンシー

有園:リーチとフリークエンシーで考えなければならないですね。僕自身、アトリビューションの仕事をしていて、コンバージョンに至る経路データも、インプレッションが一つのCookieに対して、大量に出ていて、たまにプチッとクリックがくるみたいなデータがあると「これ、インプレッションを数えていても意味がないな」と痛感するんですよね。かつ、その広告を打って結局、何人のユニークユーザ、あるいはユニークブラウザを、広告主のウェブサイトに連れてきたかというところで考えないと。2013年頃から「ビューアブル」みたいな話もありますが、ビューアブルかどうかもツールによって計れたり、計れなかったりする状況なので、ほとんど見られていないものがインプレッションとして、いっぱい出ているかもしれない。そこに価値があるかどうかは、全く分からないと考えると、何人に到達して、そのうち何人のユニークユーザが広告主サイトに来てというのを、まずは評価していかなければならないよねって思っているのが広告主側の話です。媒体社側の話だと、それをきちっと、うちには100万人のこういう人たちがいます、その人たちに、これだけリーチして、何回フリークエンシーを当ててってところで、広告メニューを設計した方が、おそらく、価値ある形で売れていくんだろうなと。なので、DMPみたいなものを媒体社も作っていったほうがいいだろうという話になるわけですが。

CAMPANELLA(カンパネラ)

戸井:それで正しいと思っています。この前のアトリビューション特別対談(http://www.attribution.jp/modulo_aone.html)で、有園さんと株式会社モデューロの重原さんに、我々のCAMPANELLA(カンパネラ)というサイトについて触れていただいて。

CAMPANELLA[カンパネラ]ビジネスパーソンにひらめきの鐘を

http://business.nikkeibp.co.jp/campanella/

我々が、どういうことを考えているのか、言わなくてはならないと思っていました。商品化はこれからするので、正式にはまだ発表できないのですが、考え方をご紹介したいと思います。日経IDプラットフォーム上には、日経電子版を中心とした日経が運営するサイト群が並んでいます。そこに、IDを統合して日経BP社のサイト群などを載っけました。さらに、そこに、企業協賛型のテーマサイトを載せていきましょうというのが、CAMPANELLA(カンパネラ)のベースになる考え方です。「CAMPANELLA(カンパネラ)」をやる前に、KDDIさんと「小さな組織の未来学」というのもやっていました。

小さな組織の未来学

http://www.nikkeibp.co.jp/miraigaku/

アサヒビールさんにCAMPANELLA(カンパネラ)をやっていただいたことはとても感謝しています。こうした1社協賛型の特番サイトではなにができるかというと、我々のプラットフォーム上に載っているコンテンツなので、日経IDで、さまざまな分析ができます。日経BPの各サイトから、CAMPANELLA(カンパネラ)や小さな組織の未来学へ、お客さま(ユーザ)が来ます。その方々には、フラグが立っていきます。サイトを見た方々は、広告主のCRMには、まだ入っていませんが、我々のプラットフォーム上では、こういったコンテンツに関心のある方だということが分かるわけです。ある一部の方々が、資料請求をしてくださったり、セミナーに参加してくださったり、企業のサイトに登録するなど、企業側のCRMに入っていきます。日経IDのプラットフォームに来た人たちを分析すれば、どういう人たちが来ているのか分かるので、そこから拡張して日経グループ全体で集客することもできるわけです。半年や一年と長い期間、コンテンツ協賛を続けていただくことで、さまざまなマーケティングデータが集まり、その中の一部の方が、企業側のCRMに入って、そこからSFAに入って、BtoBであれば、実際に営業が攻め込んで行くためのリストになるのではないかと。これなら、リード獲得のために、単純に広告を打つよりも、より温まった、関心の高い方々を送り込むことができるのではないかと想定しています。言ってみれば、企業のCRMと日経IDが直結するようなプロジェクトというイメージでやっています。有園さんと重原さんの対談では、有園さんが勝手に想像されていましたが、ほぼ当たっています。

有園:そうでしたか。勝手に、そういう使い方ができるな、と思って話したのです。

戸井:ただ、そこまでできているかというと、我々のインフラが、そこまできっちり実装されていないので、まだ、志半ばですが方向性としてはそうです。ある種のコンテンツマーケティングで、コ・オウンドメディア(Co-Owned media)と呼んだりするらしいですが、自社でやらずに外でやるみたいな。コンテンツを作るプロである我々が手伝うことで、より読者にメリットのあるコンテンツを提供することができ、広告主の営業先と関連づけることができる内容にしていくことで、読者にも、スポンサーにもメリットのある仕組みをイメージしています。

有園:CAMPANELLA(カンパネラ)は、提供はアサヒビール、制作は日経BP社ということでしょうか。

戸井:制作しているのは日経BP社です。中身に関しては、決めたコンセプトから外れない限り、日経BP社側で自由にやらせていただいております。

有園:テレビの番組を1社が提供しているのと同じでしょうか。

戸井:おそらく同じ考え方ですね。

有園:1社提供で番組を買うというのは、ブランディングだと思うんですよね。そこに何人リーチするかも言えるので、クリックではなくリーチでも売れる。

戸井:そうです。かつ、その中の一部の方は企業の顧客になります。

有園:いわゆる、セールスプロモーションやリードジェネレーションのような使い方もできると。

戸井:BtoBの場合は関与する人が多いので「この人が購入者」と決めきれないけれど、企業の中において意思決定に関わる人たちに、うまくリーチできていることを、ある種、証明できるようなソリューションになるのかなと思っています。

表示するだけでも十分に価値がある

有園:クリックで計ることで、媒体社がビジネスで失敗した歴史があるのではないかという中で、日経IDを統合してきた背景には、もっと媒体の価値をあげて、ブランディング目的の広告主からお金をいただくこともできるようになろうと。もちろん、広告主にはリターンを返すと。リターンを返すということは、オーセンティックでブランデッドな人が集まっているので、きちんとした、優良な読者にメッセージを届けることができる。メッセ―ジを届ける、表示するだけでも十分に価値があるという状態を作らないといけないと。

戸井:その通りです。

有園:それをやりつつ、アサヒビールのCAMPANELLA(カンパネラ)みたいなものは、獲得目的のリードジェネレーションまでやろうとしているということですね。

戸井:アサヒビールさんの場合は、BtoCなので、リードジェネレーションよりはブランディングに重きを置いているようですが、BtoB企業の場合は、ブランディングにプラス、リード獲得というところまで、一連の流れとしてソリューションを提供できるような体制を作りたいと考えています。

有園:そういう設計が可能だということですよね。

戸井:はい。

有園:それが、やはり素晴らしいですよね。全ての媒体社ができるかどうかは分かりませんが、きちんとしたコンテンツを作れる媒体社でしたら、十分な収益を上げていくことができるようなモデルなのかなと感じています。

戸井:それは、僕たちが目指しているところです。

日経のプライベートマーケットプレイス

有園:日経IDはCRMプラスDMPみたいな形になっていると思いますが、データがあればSSPと接続したときに、SSP側にセグメントデータ、あるいは、オーディエンスデータを持たせて、ビッドリクエストをDSP側に投げかけることができると。

戸井:やろうと思えばできます。

有園:そのときには、すでに付加価値がついているので、フロアプライスが高い状態で、ビッドリクエストができるのではないかと。技術的には、オープンなオークションだと、その情報がダダ漏れになる可能性があると思うので、プライベートマーケットプレイスに、きっとなっていくんだろうなと。御社主導でプライベートマーケットプレイスを作れるだけのデータが、すでにあるのかなと思っているのですが。

戸井:ぜひ、やりたいと思っていますが、現状は買い手がいません。現状のプログラマティック市場において、我々の単価でビッドしてくる広告主がいないので、時期尚早かと思っています。ただ、できる体制は整えています。この前、電通さんがグーグルさんと組んで、プライベートマーケットプレイスをやると発表していましたね。

有園:リリースが出ていましたね。

戸井:今のプログラマティックだと、出すほうは、どこに出るか分からないので、なかなか使いにくい。特に、ブランディングでやる人たちは。受ける側も、どんな広告がくるか分からないから、プログラマティックは使えないよって話になってしまっています。なので、電通さんみたいなところが仕切って、プレミアムな枠と、どこに出しても大丈夫な広告主を結び付けてマーケットプレイスができれば、機能するのではないかと考えます。電通さんがやると、博報堂さんもやるだろうなと。媒体社側は、両方とつなげるSSPを入れつつ、ホリスティックな形でSSPをコントロールすることで、単価をあげてビジネスをすることができれば理想的です。欧米で、いろいろと話を聞いてきましたが、自分たちでセグメントを切って、プライベートマーケットプレイスで売るんですが、フロアプライスを絶対に落札できない高い価格にしておいて、誰が入札するのかだけ見て、自分たちが本当にほしい広告主がいたら、ダイレクトにセールスをかけるという使い方もしていると聞きました。

有園:うーん。微妙な気もしますが、そういうやり方をやってるんですね。媒体社からみれば、巧妙な感じですけど。

自社の在庫状況を把握していますか?

戸井:自社の広告販売状況を管理することは、とても重要なことです。広告在庫を管理しながら、価格下落を防ぐというか、市場と対話をしつつ、販売チャネルのコントロールをして、価格を維持していくことが重要です。そういう観点でSSPを使わなければならないと考えています。ところが、日本の媒体社の場合、SSPを使う以前の問題で、まず、自分たちの在庫が、どのように売れているのかを把握していないのが大半だと私は思っています。

有園:難しいですよね。

戸井:いえ、そんなに難しい話ではなくて、1ページに1つしか広告スペースがないと仮定すれば、変数は、ページビュー(=インプレッション)と販売単価と有代消化率の3つだけなんです。100万インプレッションの在庫を持っていたとしたら、単価が平均いくらで売れているのか、100万インプレッションのうち何割売れているのかという変数は3つしかないんです。

有園:有代消化率ってどういう意味ですか。

戸井:有代消化率とは、有料で売っている広告在庫の全インプレッションに占める割合です。

有園:分かりました。ありがとうございます。

戸井:インプレッション、販売単価、有代消化率の3つをコントロールすればいいだけなんです。売り上げを増やすためには、在庫を増やすか、単価を上げるか、消化率を上げるかのどれかいずれかになります。この3つをコントロールしながら、売上げを最大化することが在庫管理の基本です。これは、当たり前のことなのですが、日本の媒体社は、あまりやっていないようです。大きな売り上げをあげる広告スペースはコントロールしていますけどね。イギリスのBBCの担当者に聞いたのですが、彼らは最後の1インプレッションまで売ろうとしないそうです。流通チャネルと価格コントロールをしていく上で、余らせてもいいと。きちっと単価と在庫をコントロールした上でSSPを入れないと、SSPを活かせません。SSPにつないで「高く売れますように」と祈っていても売上げは増えていきません。さらに言えば、そこにはオーディエンスデータも紐づいていないわけだから。まずは、自分たちで3つの変数を管理した上で、売り上げを作っていくことをしないと、いつまで経っても単価を上げることはできません。僕らは当たり前だと思っていますが、あまりやっていないのではないでしょうか。

有園: 1990年代後半からインターネット広告まわりの仕事をしていますが、僕の肌感覚として、ヤフーやグーグルなど、あの手のところは別ですが、普通の媒体社というと語弊があるかもしれませんが。

戸井:日本の伝統的な新聞社や出版社ですね。

無料で出すか、有料で出すかは、媒体社が決めればいい

有園:はい。トラディッショナルな仕事をしていた会社が「ウェブも一緒にやります」と始めた頃は、ウェブの収益をあげることに対して、そんなに本気ではなかったと思うんです。

戸井:そう思います。紙が売れているから、そっちに良い人材がいって、デジタルには、あまり良い人材がこないから、きちんと考えて行動できていなかった。

有園:新しいことだし「そもそも、ネットって無料でしょ」「新聞は4,000円で売るのに、ネットは無料で出しちゃって」というところで、リアルとネットの敵対構造があり「無料なところで、どうやって収益をあげるんだ」って考えもあって、手をこまねいていた状況でした。でも、それって僕から言わせると「本気ではなかったんだよね」ってことではないかと。

戸井:そうだと思います。我々は、本気で取り組んでいましたが。だから、有料でコンテンツを提供しています。無料で出すか、有料で出すかは、媒体社が決めればいいので。

有園:そこがやっと、ちょっと本気になりつつあるなって思っています。SSPやイールドマネジメントという発想も、ここ5年くらいで出てきた発想で、日本にも入ってきました。紙の収益が落ちているので、ネットで収益をあげなければならない。ビジネスモデルを変えなければならない。

戸井:環境はどんどん変わってきています。最近ではみんな、モバイルで見たりするわけですよ。そこに、情報提供側は対応して行かざるを得ないです。それを、ちゃんとやりましょうって話ですね。ちゃんとできるように、ビジネスモデルを作らなければダメですよねってことです。

有園:インターネットは、有象無象の個人のブログみたいなのもあって。紙で出版するのとなると、個人だと、そう簡単にはできないので、プロのコンテンツばかりになります。インターネットは有象無象で、グーグルのアドセンスみたいなのは、有象無象なコンテンツにも出ていくので、どこに出るか分からず、無限に枠が広がっていく状態でした。無限に枠が広がっていく有象無象なところと、クオリティの高い御社のような媒体も、アドセンスネットワークでは同じところに入ってしまって、売られてしまって、横並び状況です。無限のところで勝負をしなければならないとなると、価格競争は、そうは起こらないので、媒体の価値が上がらない。日本の人口は1億2,000万人しかいないから、1億2,000万人は有限なので、有限の人をベースに、さっきのCRMみたいなのを、きちっと作っておくことで、特徴を捉えて、御社のいうところの、オーセンティック、ブランデッド、コンテクスチュアルというのは、よく考えられているなって思うのですが、モーメントと言ってもいいかもしれませんが、それらの付加価値をつけていくことで、初めて価格を、媒体の価値を上げていくことができるんだろうなと思っています。

戸井:おっしゃる通りです。

無限で勝負をしてはいけない

有園:それが、やっとできるようになってきたなと。ポイントは、無限で勝負をしてはいけないということです。20代の女性って、日本に700万人くらいしかいないらしいのですが、そういう有限のターゲットの情報を集めてきっちりと勝負をしていかないと、媒体社は生き残れないのではないでしょうか。特徴のない大手は厳しそうです。専門紙は、まだ生き残りやすいかなとは思いますが。

戸井:大手もそれなりのリーチ力があれば、勝負ができるのではないかと思いますが。

有園:でも、特徴を出すのに苦労すると思われます。大手一般紙のニュースって、どこの新聞社でも大きな差はないと思うのです。一般紙の新聞記者の専門的知識不足もありますけど。コンテンツで勝負するなら一般紙はもっとレベルアップしないと。もっと掘り下げた調査報道とか他にはないデータとかあれば別ですけどね。あるいは、思い切って、一般大衆新聞と割り切ってしまうか。いずれにしても、リーチ力で売れるのは、ヤフーのトップページなど一部の枠に限られます。なので、個別の記事ページは特徴があってコンテクスチュアルで読者属性もオーセンティックに取得できている状態じゃないと厳しいと思うのです。

戸井:そうですね。いわゆるセカンドポータルさんとかも特徴を出さないと厳しいかもしれませんね。

有園:ヤフーは一人勝ちかもしれませんが。

戸井:ある種、大きく閉じている経済圏を構築していますからね。日本のインターネット広告市場の特徴かもしれませんが。DMPには、すごく期待をしていて、日本でもサードパーティデータを、きっちり持つところが出てきてもいいんじゃないかなって、僕は思っています。2013年に、アメリカのBizo(ビゾ)に行ったとき、彼らの持っているCookieの数は1億2,000万だと聞きました。日本のDMPの人たちが、3億だ、4億だと言っているのに比べると、えらい小さいなって思ったんですが、逆に精度は高いと感じました。出版社とか、IDとか登録しているところからリストを購入して、そこに、いろいろなものをIPアドレスから特定するとか、そのユーザがよく行くサイト、例えば「HR.com」に行っていれば「この人、人事の人だろうな」って推測していって、そういう作業で全部名寄せをして、紐づけをしていると説明を受けました。同じバイスプレジデントといっても、企業規模や業種が違えば、それは違うものでしょうってことを、クラウドソーシングでやっていると彼らは言っていました。おそらく、人手で紐づけをしていって、より精度の高いデータに仕上げていると話をしていて「簡単には参入できない」と言っていました。「日本で一緒にやる企業はないの」「僕らと一緒にやらない?」と話をしたのですが、「日本の肩書って、よく分からないからさあ」と言われて。そんなに簡単にはできないと。日本とアメリカは法制度も違うし、データの取り扱いに関しても許容範囲が違うので、なかなか、うまくいかないのかもしませんが、サードパーティのデータの精度を高くするには、そういう手法でやらなければならないのではないでしょうか。単純に「Cookieを4億持っています。5億持っています」というのでは、まだまだではないかなと思います。精度が高くなれば、媒体社もサードパーティデータを活用して、DMPを活用することができるようになるし、より精度も高く、自社媒体をアピールすることができるのではないかなって思っています。媒体社も頑張らなければならないけれど、サードパーティを扱う企業にも頑張っていただきたいという気持ちがあります。僕らが持っているのは600万人だから、人口の2パーセントくらいしか持てていないわけで。

有園:キヤノンの御手洗さんも入っているデータですけどね。

戸井:そういう特徴も持っているということですが。

有園:「日経レストラン」は、全国の20万人のレストランオーナーを押さえていると聞いたことがあります。

単純なコンテンツプロバイダー、下請けにならないように

戸井:持っていると思いますが、ぐるなびさんや食べログさんも多分もっています。決して、ひとり勝ちではなく、競合もいる中で、上手く特徴を出していかなければならないと思っています。強みはコンテンツを持っていること。コンテキスチャルに情報提供ができること。それらを、うまく活用していきたいなって思っています。媒体社は、これまでのように単純にコンテンツだけのビジネスモデルでいくと、ページビューの面ではポータルの植民地になったり、広告集稿の面ではアドネットワークの植民地になったり、オーディエンスデータの面ではDMPの植民地になったりしてしまい、ただのコンテンツプロバイダー、下請けになってしまってしまう可能性があります。媒体社自らが考えて、きちんと自分たちのビジネスモデルを作らなければならない、確立しなければならない。そのためには、コンテンツとともにオーディエンスデータも、きっちり保有することが必要だと感じています。そうしないと、ビジネスモデルを作れないのではないかなと思っています。

有園:長い時間、ありがとうございました。

<以上>

【Unyoo.jp編集部コメント】

日経グループはID戦略を慎重に、長い時間をかけてきた印象が強く、それが昨今のオーディエンスデータ環境において、とても活きはじめている印象です。「ビジネスパートナーからライフパートナーへ」。そういう見方をしていなかったのが正直なところですが、IDでできること、その可能性を聞くと、大変納得感があります。コンテクチュアルな視点でソリューションを作っていくという話、日本のDMPの課題も実にリアリティを感じる内容です。日本の媒体社が取ることができる選択肢の一つを成功裏に示すことができるか、注目したいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

対談者プロフィール

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日本経済新聞社

戸井 精一郎(とい せいいちろう)

日本経済新聞社 顧客サービス本部副本部長兼CRM部長兼デジタルビジネス局

兼日経BP社 デジタル事業本部

1962年生まれ。84年上智大学(理工学部 電気・電子工学科)卒業、同年日経マグロウヒル社(現日経BP社)入社。以来、専門媒体(紙・ネット)の広告営業と新事業開発に従事。ウェブサイトの評価について、「ページビュー」のみならず、表示された「コンテンツの質」、それを見る「オーディエンスの属性」という三つの指標で立体的に測るべきだと考え、これを「Page Value」(ページバリュー)として提唱。2010年に日本経済新聞社へ出向、日経IDを基盤とした日経グループのデジタル事業推進と、日経電子版の広告セールスプランニングがミッション。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー